Einführung - Datenschutz und Datenschutzbeauftragter

Was hat ein Datenschutzbeauftragter mit dem Datenschutz zu tun?

Die Geschichte des Datenschutzes ist eine noch sehr kurze Geschichte. Dies

steht im direkten Zusammenhang mit der erst in jüngerer Zeit scheinbar

unaufhaltsam voranschreitenden technischen Entwicklung im Bereich der

Informationstechnologie. Erste Überlegungen zum Datenschutz kamen Anfang der

60 Jahre auf, als man sich bewusst wurde, dass der zunehmenden Möglichkeit

der technischen Datenverarbeitung die Schaffung beschränkender Bestimmungen

einhergehen muss, damit die schutzwürdigen Belange des Einzelnen bei der

Verarbeitung seiner Daten nicht beeinträchtigt werden.

Die Geschichte des Datenschutzes ist eine noch sehr kurze Geschichte. Dies

steht im direkten Zusammenhang mit der erst in jüngerer Zeit scheinbar

unaufhaltsam voranschreitenden technischen Entwicklung im Bereich der

Informationstechnologie. Erste Überlegungen zum Datenschutz kamen Anfang der

60 Jahre auf, als man sich bewusst wurde, dass der zunehmenden Möglichkeit

der technischen Datenverarbeitung die Schaffung beschränkender Bestimmungen

einhergehen muss, damit die schutzwürdigen Belange des Einzelnen bei der

Verarbeitung seiner Daten nicht beeinträchtigt werden.

Nach umfangreichen Erörterungen wurde am 01. Februar 1977 die Erstfassung

des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) im Bundesgesetzblatt verkündet und trat

am 01. Januar 1979 umfassend in Kraft. Zuvor hatten bereits einzelne

Bundesländer eigene Landesdatenschutzgesetze geschaffen.

In der Folgezeit wurde der Datenschutz sowohl durch die weitere technische

Entwicklung als auch durch die den Datenschutz präzisierende und

fortschreibende Rechtsprechung der Gerichtsbarkeit geprägt. Hinzu kam ein

gewandeltes Rechtsempfinden der Bürger, was sich auch deutlich durch die

Aufnahme des Grundrechts auf Datenschutz in den Landesverfassungsgesetzen

der neuen Bundesländer gezeigt hat.

Aber auch über die nationalen Landesgrenzen hinaus, hat sich gezeigt, dass

die immer mehr zunehmende wirtschaftliche Verflechtung einen Datenfluss

bewirkt, der einer zumindest europaeinheitlichen Regelung bedarf.

Gleichfalls arbeitet die nationale Gesetzgebung aktuell an einem moderneren

Datenschutzgesetz. Ziel soll sein, das Datenschutzrecht zu vereinfachen, es

klarer und verständlicher zu regeln, die Selbstbestimmung der in ihrem

Persönlichkeitsrecht betroffenen Person zu stärken und die Selbstregulierung

der sog. verantwortlichen Stelle weiter auszubauen. Ferner soll der

Datenschutz auf die künftig zu erwartenden Risiken der

informationstechnischen Entwicklung ausgerichtet werden.

Bestehende Rechtsquellen zum Datenschutz (Auszug)

Verfassungsrecht

Eine der wichtigsten datenschutzrechtlichen Vorgaben

ist das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 1983.

Gegenstand dieser Entscheidung war die zwangsweise Erhebung von

personenbezogenen Daten. Hier hat das Bundesverfassungsgericht dem Einzelnen

als Ausprägung des verfassungsrechtlich verankerten allgemeinen

Persönlichkeitsrechts ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung

zugestanden. Es soll dem Einzelnen demnach grundsätzlich möglich sein,

selbst zu bestimmen, wann und wie viel andere von ihm erfahren. Dieses Recht

auf informationelle Selbstbestimmung dient dem Recht auf Erhaltung der

Privatsphäre und soll zugleich verhindern, dass eine zunehmende

"Überwachung" durch die Stellen in Staat und Wirtschaft eintritt. Es soll

das Abwehrrecht des Einzelnen gegen jede Form der Datenverarbeitung

einschließlich der Datenerhebung und Datennutzung sein.

Einschränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sind nur

aufgrund der Bestimmungen des BDSG oder einer anderen Rechtsvorschrift

zulässig, vgl. § 4 Abs. 1 BDSG. Eine andere Rechtsvorschrift ist nur dann

eine ausreichende Rechtsgrundlage, wenn diese die Verarbeitung

personenbezogener Daten ausdrücklich für zulässig erklärt. Die

einschränkende Rechtsvorschrift muss den vom Bundesverfassungsgericht im

Volkszählungsurteil vorgegebenen Kriterien entsprechen.

- Eine solche Rechtsvorschrift muss daher den Grundsatz der

Verhältnismäßigkeit beachten. Dieser Grundsatz fordert nicht nur die

Prüfung, ob eine Maßnahme (z.B. die Volkszählung) erforderlich ist, sondern

insbesondere, ob ein Mittel im Verhältnis zum angestrebten Zweck noch

verhältnismäßig ist.

- Die Voraussetzungen für die Einschränkung des Grundrechts und deren Umfang

für den Bürger müssen erkennbar geregelt sein, also dem Gebot der

Bestimmtheit und Normenklarheit entsprechen. Dies bewirkt gerade im

Datenschutzbereich den Erlass einer Vielzahl von bereichsspezifischen

Gesetzen.

- Nur das erforderliche Minimum an Daten darf verlangt werden, vgl. auch §

3a BDSG.

- Die Daten dürfen grundsätzlich nur für den Zweck verwendet werden, für den

sie erhoben oder erfasst wurden. Dieser Zweckbindungsgrundsatz ist

essentieller Bestandteil eines wirklich effizienten Datenschutzes.

- Der Gesetzgeber muss durch ergänzende Vorkehrungen dafür sorgen, dass auch

bei der Organisation und beim Verfahren des Umgangs mit personenbezogenen

Daten auf die Rechte des Einzelnen Rücksicht genommen wird. Hierzu gehört

zum Beispiel der Grundsatz der Datenerhebung beim Betroffenen, die

Installation einer wirksamen Kontrolle von Betroffenenrechten und

schließlich die Vorgaben zur Datensicherung.

Bundesdatenschutzgesetz und Landesdatenschutzgesetze

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt den Umgang mit personenbezogenen

Daten. Dazu stellt es die Voraussetzungen auf, unter denen personenbezogene

Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen, § 1 Abs. 2 BDSG. Der

Begriff des "Umgangs" soll dabei lediglich als Oberbegriff für die 7 Phasen

des Erhebens, Speicherns, Veränderns, Übermittels, Sperrens, Löschens und

Nutzens stehen. Im Einzelnen lassen sich die Regelungen des BDSG wie folgt

aufteilen:

- 1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen §§ 1-11 BDSG

- 2. Abschnitt Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen §§ 12-26

- 3. Abschnitt Datenverarbeitung der nicht-öffentlichen Stellen und

öffentlich-

rechtliche Wettbewerbsunternehmen §§ 27-38 a

- 4. Abschnitt Sondervorschriften §§ 39-42

- 5. Abschnitt Bußgeld-und Strafvorschriften §§ 43-44

- 6. Abschnitt Übergangsvorschriften §§ 45-46

Das Bundesdatenschutzgesetz gilt dabei für öffentliche Stellen des Bundes

und für die nicht-öffentlichen Stellen (Private), §§ 1 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 3

BDSG. Nur sehr eingeschränkt gilt es für die öffentlichen Stellen der

Länder, § 1 Abs. 2 Nr. 2 BDSG.

Öffentliche Stellen des Bundes sind nach § 2 Abs. 1 BDSG:

- Behörden des Bundes

- Organe der Rechtspflege des Bundes

- andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen im Bundesbereich

(z. B. Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

unter Bundesaufsicht)

- bestimmte Vereinigungen öffentlicher Stellen des Bundes und bestimmte von

diesen beherrschte Unternehmen, Gesellschaften oder Einrichtungen, auch in

privater Rechtsform

- nicht-öffentliche Stellen, soweit sie hoheitliche Aufgaben der

öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, z.B. Schornsteinfeger oder TÜV

Öffentliche Stellen der Länder sind nach § 2 Abs. 2 BDSG:

- Behörden der Länder

- Organe der Rechtspflege der Länder

- andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen im Landes-und

Kommunalbereich

- bestimmte Vereinigungen, Gesellschaften, Unternehmen und Einrichtungen

öffentlicher Stellen eines Landes, auch in privater Rechtsform, § 2 Abs. 3

BDSG

Nicht-öffentliche Stellen sind nach § 2 Abs. 4 BDSG:

- natürliche Personen

- privatrechtlich organisierte Unternehmen (z.B. AG, GmbH, GmbH & Co. KG,

OHG, KG)

- Personenvereinigungen des Privatrechts (z.B. Vereine, Verbände, politische

Parteien)

Nicht-öffentliche Stellen unterliegen dem BDSG aber nur, vgl. § 1 Abs. 2,

Nr. 3 BDSG:

- soweit sie die Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen

verarbeiten, nutzen oder dafür erheben

- oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verarbeiten,

nutzen oder dafür erheben

es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung erfolgt ausschließlich

für persönliche oder familiäre Tätigkeiten, § 1 Abs. 2, Nr. 3 BDSG.

Der zur Datenverarbeitungsanlage gleichgelagerte Begriff der "elektronische

Datenverarbeitung" stellt dabei die Bezeichnung für einen Computer dar. Ein

Computer ist dabei ein universell einsetzbares digitales System zur

programmgesteuerten, automatischen Verarbeitung von Daten. Zu beachten ist,

dass das BDSG auch für Daten in Akten und anderen Unterlagen z.B. Bücher,

Listen, Bildarchive, Filme, Videos, Tonaufzeichnungen gilt, soweit es sich

um personenbezogene Daten handelt, die offensichtlich aus einer

automatisierten Verarbeitung entnommen worden sind, § 27 Abs. 2 BDSG.

Europarecht

Auf europäischer Ebene kommt den Richtlinien, die datenschutzrechtliche

Bestimmungen enthalten eine große Bedeutung zu, da die Mitgliedstaaten diese

Richtlinien in nationales Recht transformieren müssen. Aus der

Datenschutzrichtlinie 95/46 EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom

24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr . entstand das aktuelle

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

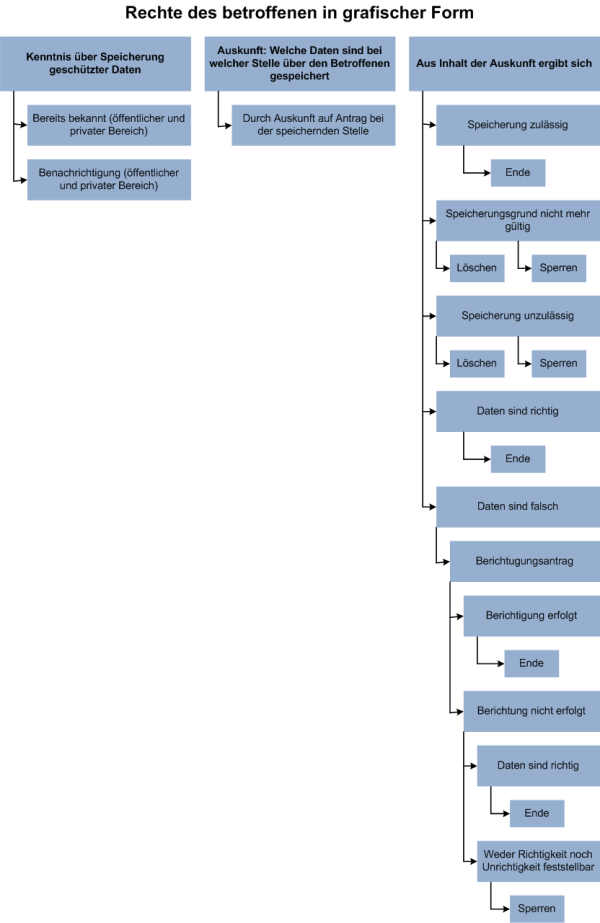

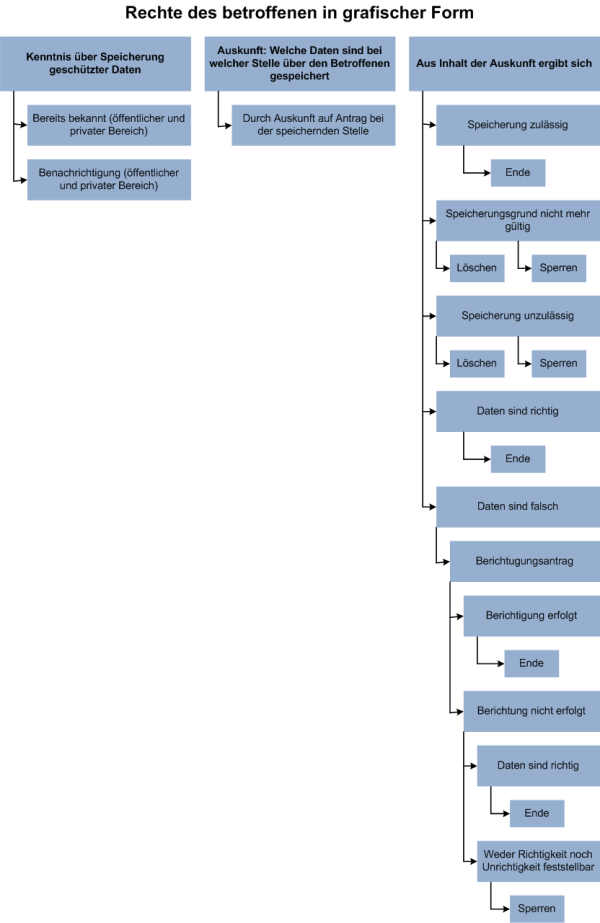

Rechte des Betroffenen

Recht auf Auskunft

Jeder - unabhängig von Alter, Wohnsitz und Nationalität - hat das Recht auf

Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten (§ 34 BDSG). Dieses

Recht kann demnach auch von einem Arbeitnehmer gegenüber seinem Arbeitgeber

geltend gemacht werden. Welche Auskunft kann ein Arbeitnehmer verlangen?

- Über die zu seiner Person gespeicherten Daten, einschließlich der Angabe,

woher sie stammen und an welche dritten Stellen sie weitergegeben worden

sind

- Über den Zweck der Speicherung (d.h. die betreffende Verwaltungsaufgabe

oder den speziellen Geschäftszweck)

- Über Personen und Stellen, an die regelmäßig übermittelt wird (gilt nur

bei automatisierter Verarbeitung durch nicht-öffentliche Stellen)

Die Auskunft hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen und ist für den

Betroffenen kostenfrei (§ 34 Abs. 2 und § 34 Abs. 5 BDSG).

Benachrichtigung

Ein anderes wichtiges Mittel, damit man weiß, wer welche Daten über einen

verarbeitet, ist die Benachrichtigung. Gemäß § 33 Abs. 1 BDSG ist der

Betroffene zu benachrichtigen, wenn erstmals personenbezogene Daten über ihn

gespeichert oder an Dritte übermittelt werden. Diese Pflicht zur

Benachrichtigung entfällt insbesondere aber dann, wenn der Betroffene auf

andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder Übermittlung erlangt hat (§33

Abs. 2 Nr. 1 BDSG) z.B. Speicherung der Stammdaten bei einem Arbeitnehmer.

Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung

Jede Stelle ist verpflichtet, unrichtige Daten zu berichtigen, wenn sich

z.B. bei dem Auskunftsanspruch eines Arbeitnehmers herausstellt, dass seine

personenbezogenen Daten unrichtig sind. Es liegt aber am Betroffenen selbst,

darauf hinzuweisen, wenn Daten unrichtig oder überholt sind.

Personenbezogene Daten eines Arbeitnehmers sind zu löschen, wenn

- die Speicherung unzulässig ist, weil schon die Erhebung unzulässig war §

35 Abs. 2 BDSG oder die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates nicht

beachtet worden sind

- es sich um Daten über rassische oder ethnische Herkunft, politische

Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die

Gewerkschaftszugehörigkeit, gesundheitliche Verhältnisse oder das

Sexualleben, strafbaren Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten handelt und die

speichernde Stelle deren Richtigkeit nicht beweisen kann

- für eigene Zwecke verarbeitete Daten für die Erfüllung des Speicherzwecks

nicht mehr erforderlich sind

Eine Löschung ist nur für personenbezogene Daten vorgesehen, die in einer

Datei verarbeitet werden, jedoch nicht für einzelne Daten, die in Akten

festgehalten sind. Sind allerdings komplette Akten unzulässig angelegt, so

sind sie ebenfalls zu vernichten; ebenso ist im Allgemeinen mit nicht mehr

erforderlichen Akten zu verfahren.

Was z.B. Personalakten anbelangt, so ergibt sich aus der Rechtsprechung des

Bundesarbeitsgerichts, dass diese Akten im Betrieb sorgfältig aufzubewahren

sind und nicht allgemein zugänglich sein dürfen. Hinsichtlich solcher Daten,

an der der Arbeitnehmer ein berechtigtes Interesse hat (z.B.

Gesundheitszustand, persönliche Verhältnisse, Einkommen) trifft den

Arbeitgeber eine Verschwiegenheitspflicht. Eine Verletzung dieser

Verschwiegenheitspflicht kann zum Schadensersatz verpflichten. Gesetzliche

Regelungen der arbeitgeberseitigen Verschwiegenheitspflicht finden sich z.

B. in § 5 BDSG oder in § 5 Mutterschutzgesetz.

Personenbezogenen Daten sind immer dann zu sperren, wenn einer fälligen

Löschung besondere Gründe entgegenstehen, etwa

- gesetzlich, satzungsmäßig oder vertraglich festgelegte

Aufbewahrungsfristen

- schutzwürdige Interessen des Betroffenen, etwa weil die Beweismittel

verloren gingen

- ein unverhältnismäßig hoher Aufwand wegen der besonderen Art der

Speicherung besteht

Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn der Betroffene ihre Richtigkeit

bestreitet und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen

lässt. Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur

übermittelt oder genutzt werden, wenn dies

- zu wissenschaftlichen Zwecken

- zur Behebung einer bestehenden Beweisnot

- aus sonstigen im überwiegenden Interesse der speichernden Stelle oder

eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist

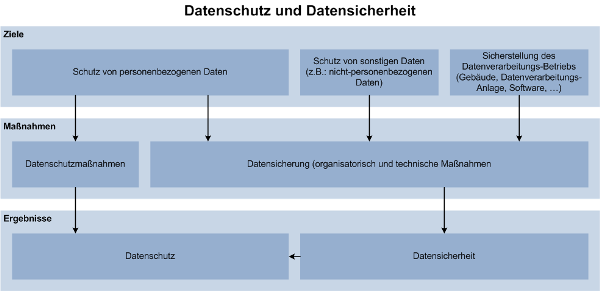

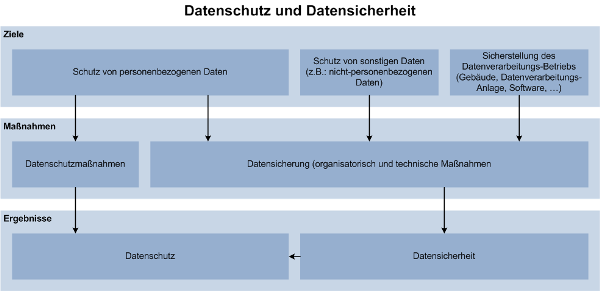

Technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz

Technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz

Nach § 9 BDSG haben öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst

oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, die

technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich

sind, um die Ausführung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu

gewährleisten. Es muss daher gewährleistet werden können, dass

personenbezogenen Daten vor Missbrauch, Fehlern und Unglücksfällen möglichst

sicher sind. Welche Maßnahmen dafür notwendig sind, hängt nicht nur von der

Art der Daten ab, sondern ebenso von der Aufgabe, den organisatorischen

Bedingungen, den räumlichen Verhältnissen, der personellen Situation und

anderen Rahmenbedingungen. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen

sollen insbesondere folgende Maßnahmen umfassen:

Zutrittskontrolle

Nr. 1 der Anlage zu § 9: Dadurch soll sichergestellt werden, dass

Unbefugte kein Zugang haben (körperlich) zu Datenverarbeitungsanlagen, mit

denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Es soll damit die

Möglichkeit unberechtigter Einsicht-oder Veränderungsmöglichkeit verhindert

werden.

Zugangskontrolle

Nr. 2 der Anlage zu § 9: Die Zugangskontrolle soll sicherstellen, dass

nicht in das EDV-System selbst seitens hierzu nicht befugter Personen

eingedrungen werden kann.

Zugriffskontrolle

Nr. 3 der Anlage zu § 9: Die Zugriffskontrolle soll gewährleisten, dass

ein grundsätzlich zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems

Berechtigter, nur auf die Daten zugreifen kann, auf die sich seine

Berechtigung bezieht.

Weitergabekontrolle

Nr. 4 der Anlage zu § 9: Diese soll verhindert, dass Datenträger unbefugt

gelesen, kopiert, verändert, oder entfernt werden können. Ferner soll

überprüft werden können, an welche Stellen eine Übermittlung

personenbezogenen Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen

ist.

Eingabekontrolle

Nr. 5 der Anlage zu § 9: Es muss nachträglich überprüft und festgestellt

werden können, welche Daten von wem in Datenverarbeitungsanlagen eingegeben,

verändert oder gelöscht bzw. entfernt worden sind.

Auftragskontrolle

Nr. 6 der Anlage zu § 9: Hiermit soll sichergestellt werden, dass die im

Auftrag zu verarbeitenden Daten nur entsprechend den Weisungen des

Auftraggebers verarbeitet werden.

Verfügbarkeitskontrolle

Nr. 7 der Anlage zu § 9: Stellt eine Sicherungsverpflichtung dar und soll

den Schutz vor zufälliger Zerstörung (Brand, Blitzschlag, Wasser etc.)

gewährleisten.

Trennungsgebot

Nr. 8 der Anlage zu § 9: Dieses soll die zweckbestimmte Verarbeitung

personenbezogener Daten auch technisch sicherstellen. Dieses Gebot verlangt

aber keine räumliche Trennung der Daten in unterschiedlichen

Datenverarbeitungsanlagen. Bei den technischen und organisatorischen

Maßnahmen ist von entscheidender Bedeutung, dass sie als ein

zusammenwirkendes Schutzsystem verstanden werden. Viele Maßnahmen des

Datenschutzes wirken zugleich im Sinne einer Sicherung eines ordentlichen

Betriebsablaufs. Deshalb ist es wichtig, dass Datenschutzkonzept jeweils in

engem Zusammenhang mit sonstigen Sicherheitskonzepten zu entwickeln und

anzuwenden.

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Datenschutzbeauftragten

Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten

automatisiert erheben, verarbeiten oder nutzen, sind verpflichtet, bei

diesen Arbeiten die Ausführungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie

anderer Vorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. Der

Datenschutzbeauftragte ist Organ der Selbstkontrolle; er unterstützt und

berät das Unternehmen.

Nach § 4f Abs. 1 BDSG haben nicht-öffentliche Stellen, hierunter fallen z.B.

alle Unternehmen der privaten Wirtschaft, aber auch freiberuflich Tätige,

egal welcher Rechtsform sie angehören, einen "betrieblichen" Beauftragten

für den Datenschutz (bDSB) schriftlich zu bestellen, wenn

- bei der automatisierten Datenverarbeitung mindestens 10 Arbeitnehmer oder

- bei Verarbeitung auf andere Weise mindestens 20 Personen beschäftigt sind

Unabhängig von der Anzahl der Arbeitnehmer haben nicht-öffentliche Stellen

einen bDSB zu bestellen, soweit sie

- automatisierte Verarbeitungen vornehmen, die einer Vorabkontrolle

unterliegen oder

- personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung oder der

anonymisierten Übermittlung erheben, verarbeiten oder nutzen. Mit dieser

Aufgabe kann auch eine (natürliche) Person außerhalb der verantwortlichen

Stelle betraut werden (§ 4f Abs. 2 S. 2 BDSG), sog. externer

Datenschutzbeauftragter

Der bDSB ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Aufnahme der

Tätigkeit der nichtöffentlichen Stelle zu bestellen. Wird der betriebliche

Datenschutzbeauftragte vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder nicht

rechtzeitig bestellt, so stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit

einer Geldbuße von bis zu 25.000 EUR geahndet werden kann.

Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur

Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit

besitzt (§4f Abs. 2 S. 1 BDSG).

Fachkunde

Die erforderliche Fachkunde umfasst sowohl das allgemeine Grundwissen

hinsichtlich des Datenschutzrechts sowie über Verfahren und Techniken der

automatisierten Datenverarbeitung, als auch die Kenntnis über

betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Darüber hinaus muss der oder die bDSB

mit der Organisation und den Funktionen seines Betriebes vertraut sein,

namentlich einen Überblick über alle Fachaufgaben haben, zu deren Erfüllung

personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Zuverlässigkeit

Der Begriff der Zuverlässigkeit wird neben Umschreibungen wie sorgfältige

und gründliche Arbeitsweise, Belastbarkeit, Lernfähigkeit, Loyalität und

Gewissenhaftigkeit hauptsächlich mit der Frage der Inkompatibilität der

Aufgabe des Datenschutzbeauftragten mit anderen hauptamtlichen Aufgaben des

Datenschutzbeauftragten in Verbindung gebracht. Wird ein Arbeitnehmer eines

Unternehmens nur nebenamtlich mit der Aufgabe des bDSB betraut, so stellt

sich das Problem einer eventuellen Interessenkollision, die seine vom Gesetz

geforderte Zuverlässigkeit in Frage stellen kann. Darüber hinaus sollen auch

Personen nicht zu Datenschutzbeauftragten berufen werden, die in dieser

Funktion in Interessenkonflikte geraten würden, die über das unvermeidliche

Maß hinausgehen. Unvereinbar wäre es z.B., den Inhaber, den Vorstand, den

Geschäftsführer oder den sonstigen gesetzlichen oder verfassungsmäßig

berufenen Leiter zu bestellen, da sie sich nicht wirksam selbst

kontrollieren können. Weiter ist zu vermeiden, Personen zu

Datenschutzbeauftragten zu bestellen, die von ihrer Stellung im Betrieb für

die Datenverarbeitung verantwortlich sind (Betriebsleiter, Leiter der EDV).

Dagegen kommen als Datenschutzbeauftragte beispielsweise Mitarbeiter/-innen

der Revision, der Rechtsabteilung und Organisation in Frage.

Bestellung

Die Bestellung zum Beauftragten für den Datenschutz kann in entsprechender

Anwendung von § 626 BGB, auch auf Verlangen des Landesbeauftragten für den

Datenschutz, widerrufen werden (§ 4f Abs. 3 S. 4 BDSG). Eine solche

Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist

begründet sich u.a. dann, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer, unter

Berücksichtigung aller. Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der

Interessen beider Vertragsteile, die Fortsetzung der Tätigkeit nicht

zugemutet werden kann, weil z.B. der oder die Beauftragte für den

Datenschutz nicht die erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.

Der oder die Datenschutzbeauftragte wirkt auf die Einhaltung des SDSG und

anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu diesem Zweck kann sich der

oder die Beauftragte für den Datenschutz in Zweifelsfällen an den

Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden. Ihm bzw. ihr obliegen

insbesondere

- die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der

Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten

verarbeitet werden; zu diesem Zweck ist der bOSS über Vorhaben der

automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu

unterrichten (§ 4g Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SDSG)

- die Schulung der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen

Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes

sowie anderen Vorschriften über den Datenschutz und mit den jeweiligen

besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen ( § 4g Abs. 1

Satz 3 Nr. 2 BDSG). Dies kann z.B. in schriftlicher Form, durch

Schulungsveranstaltungen oder auch durch Anregungen und Informationen im

Rahmen von Dienstbesprechungen erfolgen

Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der nicht öffentlichen

Stelle unmittelbar zu unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf

dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei und darf wegen der Erfüllung

seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden (§ 4f Abs. 3 BDSG).

Der Beauftragte für den Datenschutz ist ferner zur Verschwiegenheit über die

Identität des Betroffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf den

Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon durch den

Betroffenen befreit wird (§ 4f Abs. 4 BDSG).

Die datenverarbeitende Stelle ist verpflichtet, den Datenschutzbeauftragten

bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihm insbesondere,

soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal

sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen (§ 4f

Abs. 5 BDSG). Zur Bewältigung seiner Aufgabe ist dem Beauftragten für den

Datenschutz von der verantwortlichen Stelle eine Übersicht über die

meldepflichtigen Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen zur

Verfügung zu stellen (§ 4g Abs. 2 S. 1 BDSG).

Der oder die Beauftragte für den Datenschutz ist zuständig für die

Vorabkontrolle (§ 4d Abs. 6 BDSG), d.h. soweit automatisierte Verarbeitungen

besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen,

sind diese vor Beginn der Verarbeitung einer Prüfung zu unterziehen. Die

Vorabkontrolle hat der oder die Beauftragte für den Datenschutz nach Empfang

der Übersicht über die meldepflichtigen Angaben sowie über

zugriffsberechtigte Personen vorzunehmen. In Zweifelsfällen hat er sich an

die Aufsichtsbehörde zu wenden.

Adressen der Datenschutzkontrollinstitutionen

Bundes-und Landesdatenschutzbeauftragte (Auszug auf Landesebene) und

regionale Aufsichtsbehörde für den nicht-öffentlichen Bereich:

Bund

Der Bundesbeauftragte für Datenschutz

Postfach 20 01 12

53173 Bonn (Bad Godesberg)

Telefon: (02 28) 8 19 95-0

Telefax: (02 28) 8 19 95-5 50

E-Mail:

poststelle@bfd.bund400.de

Internet:

www.bfd.bund.de

Baden-Württemberg

Der Landesbeauftragte für Datenschutz

Marienstraße 12

70178 Stuttgart

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

Telefon: (07 11) 61 55 41-0

Telefax: (07 11) 61 55 41-15

E-Mail:

poststelle@lfd.bwl.de

Aufsichtsbehörde

Innenministerium Baden Württemberg Aufsichtsbehörde für Datenschutz im

nicht-öffentlichen Bereich

Dorotheenstraße 6

70020 Stuttgart

Telefon: (07 11) 2 31-4

Telefax: (07 11) 2 31-32 99

Adressen von Datenschutzorganisationen

Mit der Umsetzung des grundrechtlichen Datenschutzes beschäftigen sich auch

verschiedene Organisationen:

DVD

Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD) stellt den Bürgerschutz vor

stattlichen Eingriffen in den Vordergrund

Bonner Talweg 33-35

53113 Bonn

Telefon: (02 28) 22 24 98

E-Mail:

dvd@aktiv.org

DGRI

Die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI) befasst sich mit

den rechtlichen Problemen der DV generell (z. B. Softwareschutz)

Schöne Aussicht 30

61348 Bad Homburg

Telefon: (0 61 72) 92 09 30

Telefax: (0 61 72) 92 09 33

GDD

Für betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte sind die

Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung (GDD)

Pariser Straße 37

53117 Bonn

Telefon: (02 28) 69 43 13

Telefax: (02 28) 69 56 38

E-Mail:

info@gdd.de

BvD

Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) von

Interesse:

Hegemannsweg 32

45966 Gladbeck

Telefon: (0 20 43) 2 33 44

Telefax: (0 20 43) 29 56 02

Internet:

www.bvdnet.de

Tipps und Tricks

Aufgaben-Katalog für den betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Aufgaben, die nach dem BDSG zu übertragen sind:

- Koordinierung aller Datenschutz-Maßnahmen, Abstimmung mit der

Geschäftsleitung, Einschaltung der Aufsichtsbehörde bei Bedarf (§ 4g Abs. 1)

- Führen von Übersichten (die im Betrieb zur Verfügung zu stellen sind)

über -eingesetzte DV-Anlagen -Bezeichnung und Art der Dateien -Art der

gespeicherten Daten -Geschäftszwecke zu deren Erfüllung die Kenntnis der

Daten erforderlich ist -deren regelmäßige Empfänger -zugriffsberechtigte

Personengruppen

- Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Datenverarbeitungs-Programme

- Sicherstellung einer Programmdokumentation

- Bekanntgabe der Vorschriften an die in der Datenverarbeitung tätigen

Personen

- Beratende Mitwirkung zur Stellenbesetzung der in der DV arbeitenden

Personen

- Verpflichtung auf das Datengeheimnis

- Überwachung und Koordination der Datensicherungsmaßnahmen nach § 9 BDSG

Aufgaben, die nach dem BDSG übertragen werden können:

- Erstellen eines Katalogs für die nach dem BDSG geschützten Daten

- Mitwirkung bei der Benachrichtigungen und Auskünften nach §§ 33,34 BDSG

- Mitwirken bei der Gestaltung von Vordrucken für personenbezogene Daten

- Überwachung der Auswahl des Auftragnehmers § 11 Abs. 2 BDSG

- Verantwortlichkeit für den Abschluss von Versicherungen im EDV-Bereich

- Ausgestaltung der Hinweispflicht an die Datenempfänger zur Zweckbindung

Aufgaben, die wegen des Sachzusammenhangs, der Auslastung und der Kosten

zusätzlich übertragen werden sollen:

- Überwachung der Geheimhaltung von Daten, die vom Schutz des BDSG nicht

umfasst sind aber im Betriebsinteresse liegen

- Erarbeitung eines Sicherungssystems für die gesamte Datenverarbeitung

Zusätzliche Aufgaben bei geschäftsmäßiger Datenverarbeitung:

- Mitwirkung bei der Meldepflicht und zwar bei Aufnahme, Änderung oder

Beendigung der Tätigkeit

- Überwachung der Einhaltung der Weisungen des Auftraggebers § 11 BDSG

- Mitwirkung bei der Bestimmung des Entgelts § 34 Abs. 5 S. 2 BDSG

zurück zum Beitragsanfang

Markieren Sie den Inhalt der Textbox und kopieren Sie ihn in Ihre Website

Die Geschichte des Datenschutzes ist eine noch sehr kurze Geschichte. Dies

steht im direkten Zusammenhang mit der erst in jüngerer Zeit scheinbar

unaufhaltsam voranschreitenden technischen Entwicklung im Bereich der

Informationstechnologie. Erste Überlegungen zum Datenschutz kamen Anfang der

60 Jahre auf, als man sich bewusst wurde, dass der zunehmenden Möglichkeit

der technischen Datenverarbeitung die Schaffung beschränkender Bestimmungen

einhergehen muss, damit die schutzwürdigen Belange des Einzelnen bei der

Verarbeitung seiner Daten nicht beeinträchtigt werden.

Die Geschichte des Datenschutzes ist eine noch sehr kurze Geschichte. Dies

steht im direkten Zusammenhang mit der erst in jüngerer Zeit scheinbar

unaufhaltsam voranschreitenden technischen Entwicklung im Bereich der

Informationstechnologie. Erste Überlegungen zum Datenschutz kamen Anfang der

60 Jahre auf, als man sich bewusst wurde, dass der zunehmenden Möglichkeit

der technischen Datenverarbeitung die Schaffung beschränkender Bestimmungen

einhergehen muss, damit die schutzwürdigen Belange des Einzelnen bei der

Verarbeitung seiner Daten nicht beeinträchtigt werden.